在“双碳”目标推动绿色转型的背景下,垃圾处理成为生态关键议题,如何实现生活垃圾高效处理与循环利用,是生态文明建设的重要课题。牢记“绿水青山就是金山银山”的嘱托,为积极响应江苏省“大学生在行动”暨“千乡万村”环保科普行的号召,7月25日至27日,南京林业大学“青衿索碳 绿动先锋”小分队响应生态保护号召,走进环保企业与乡村社区,以专业知识传播绿色理念、践行时代责任。

探访宣教阵地,筑牢分类知识根基

7月25日上午,小分队首站走进海安市城市管理局垃圾分类宣教馆。在讲解员崔林林的引导下,队员们系统学习垃圾分类的意义与目标,通过专题短片追溯垃圾“一生”的旅程——从产生到分类投放、收集、运输、处理的全流程,直观理解分类工作的重要性。在垃圾分类展示区与科普互动区,队员们亲身体验“垃圾分类模拟投放”VR技术,在虚拟场景中暴露分类误区,加深对标准的掌握。

(图一 宣教馆讲解员提供讲解)

(图二 小分队成员与工作人员合影)

直击焚烧一线,见证减量化蜕变

7月25日下午,小分队来到海安天楹环保能源有限公司,直击垃圾焚烧处理一线。在工作人员陪同下,队员们依次参观卸料平台、焚烧车间与中控室,全程见证垃圾“进厂-焚烧-发电”的蜕变:垃圾经密封暂存后,通过高温焚烧转化为热能驱动发电,产生的炉渣被制成建筑材料;中控室屏幕上,发电机功率、主汽压力等实时数据动态更新,便于工作人员实时监控设备运行状态,保障垃圾焚烧发电流程安全、稳定、高效地运行,多重烟气净化技术确保排放达标。“垃圾在这里不仅‘减量化’,更实现了‘资源化’。”工作人员的讲解让队员们刷新了对垃圾终端处理的认知。

(图三 小分队成员参观垃圾焚烧发电厂模型)

(图四 垃圾焚烧发电厂的中控室)

(图五 小分队成员合影)

深入分拣中心,解码塑料再生密码

7月26日上午,小分队来到海安再生资源绿色智慧分拣中心。在再生塑料瓶处理车间,负责人详解回收全流程:前端人工按颜色分拣透明与有色瓶体,建立基础分类;机械工艺剥离商标标签,避免残留影响再生质量;智能分拣机器人通过视觉识别与重量检测二次筛选,精准剔除杂质与不合格瓶体。“这些塑料瓶最终会变成PET聚酯纤维,咱们穿的运动服、T恤很多都用这种再生材料。”负责人结合企业数据,介绍塑料瓶年处理规模与再生颗粒产出率,用“回收-处理-再利用”的闭环模式,直观展现循环经济的减废价值,让队员们对“垃圾是放错地方的资源”有了真切感悟。

(图六 垃圾分拣中心实拍图)

(图七 小分队与工作人员合影)

科普进社区,播散分类种子

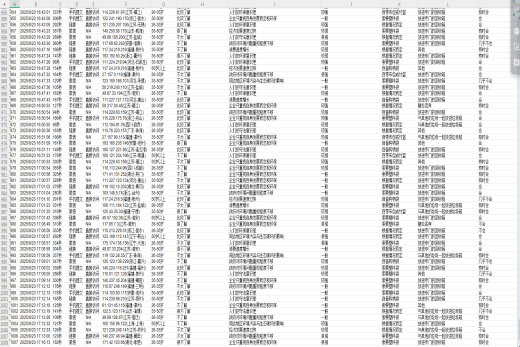

实地走访让队员们坚定了传播环保理念的决心。7月27日上午,小分队走进海安市胡集街道田庄社区、谭港社区,将所见所闻转化为生动科普。针对老年居民的认知特点,队员们准备了图文并茂的手册,用生活化语言与场景化举例拆解分类原则,一边比划一边讲解,让复杂标准变得通俗易懂。队员们还张贴宣传海报,发放印有分类图案的环保袋,将绿色理念融入日常生活。在社区负责人协助下,队员们深入村民家中一对一宣传,与居民高频互动,让环保知识在持续交流中扎根。此次实践1000余份问卷回收显示,超70%居民表示“比较了解垃圾分类”。小分队以青春之力架起环保知识传播的桥梁,队员们表示,将持续推动绿色理念深入基层,凝聚全民环保共识,为垃圾分类事业与美丽中国建设贡献青春力量。

(图八 小分队向社区居民进行垃圾分类宣传)

(图九 社区居民填写有关社区生态环境的调查问卷)

(图十 张贴宣传海报)

(图十一 小分队进入村民家中进行宣传)

(图十二 发放垃圾环保袋)

(图十三 本次实践共回收1000余份线上调查问卷)

“青衿索碳 绿动先锋”小分队希望通过本次实践,激发居民的环保意识和责任感,鼓励大家积极参与到垃圾分类和环保行动中来。只要每个人都能从自身做起,就一定能够汇聚起强大的环保力量,共同创造一个更加绿色、美丽、可持续发展的未来。在未来的日子里,小分队将全力以赴,让绿色理念深入社区基层,为共筑环保共识、推动垃圾分类事业的发展贡献自己的一份力量。

(图十四 小分队留下合影)

文字作者:王逗

图片提供:王逗 万岍岍

稿件来源:南京林业大学外国语学院

标题:南京林业大学外国语学院志愿者开展“千乡万村”环保科普行活动

地址:http://www.jianghexincheng.com/jssy/37745.html

心灵鸡汤: